今回はラディックのストレイナーについて紹介したいと思います。

ラディックはスープラフォニックが64年に発売されて以降、時代が変わるとともにそれぞれのパーツが改良されております。

特にフープとストレイナーは時代によって大きく変わってきています。

(もちろんバッジも。)

その中でもストレイナーはスナッピーをオン、オフにするという重要な役割があるので、しっかり稼働するのかというのは非常に重要な要素になるでしょう。

ludwig60年代のストレイナー

スープラフォニックに限らず、アクロライトやジャズフェスティバルなど、60年代のラディックの主力となるストレイナーはP-83ストレイナーです。

見た目がシンプルで実際、なかなか使いやすいと個人的には思っています。(スナッピーコードを穴に通すのは大変ですが。)

この時代のストレイナーは他メーカーだと上げ下げの際に引っかかりの出るものも多くあまり印象が良くないですが、P-83ストレイナーは稼働が良好なことが多いような気がします。

P-83ストレイナーも2種類あって60年代の後期になるとロゴがちょっと変わります。

スクリプトロゴからブロック体に変更になっている。正直、前期のスクリプトロゴの方がカッコイイと思うのですが・・・

変わったのはロゴだけで機能的に変わりはないですね。使いやすいので特に改良する必要もなかったのかもしれません。

70年代のストレイナー

70年代初期になると見た目もガラっと変わり現行ストレイナーの元となるP-85が誕生。

こちらはP-85の初期型で穴が12個あるタイプです。(ピンぼけしていて申し訳ない。)

60年代のP-83も70年代のP-85の初期型も同様で、スナッピーコードを通す穴が多いため1つ1つの穴が小さいのが難点です。

この穴にスナッピーコードを通すのが本当に大変で、何度も失敗しているとコードの先がほつれてしまい通すことが出来なくなってしまいます。

ほつれたら通すことは出来なくなるため少し先端を切って再度通すもののまたほつれて、再度切って、、

またほつれてと繰り返しているとスナッピーコードが短くなって使えなくなる、という悲劇が起こる。

これは極端な例ですが、とにかくこの時代のストレイナーのコード穴が小さいのは間違いない。

そこで、70年代中期!ついに来た。

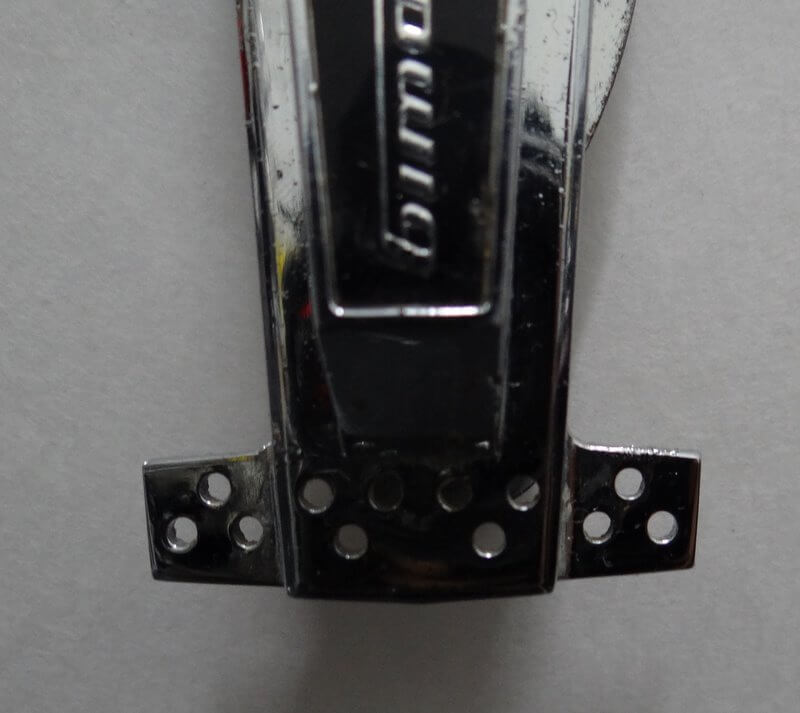

現行と同じ2穴タイプのP-85!!

穴が大きくなっているのが分かると思います。

このタイプになってからかなりスナッピーコードが通しやすくなったのでありがたい。

いや、これはもう革命的と言えるかもしれません。

(それはさすがに言い過ぎか。)

80年代以降のストレイナー

80年代以降から現行のストレイナーにかなり近くなっていますね。

見た目はほぼ70年代中期のものと変わっていないです。これは2穴タイプで80年代くらいのビンテージ。

70年代はludwigのロゴが入ったブラックのシールであったのに対してこちらは【ludwig】のロゴが彫られております。

個人的には70年代のものの方が好きですかね。

大きな変更点はノブと本体を繋ぐ部分が円形から四角に変更になっている点です。

P-83と70年代のP-85はこの部分が円形のためかノブが曲がりやすいのが難点でした。

恐らくこのサイコロ型への変更はノブの変形防止の意味合いが強いと思われます。

このように時代を追うごとにストレイナーも進化しているのですね。

ちなみにこれらビンテージタイプのストレイナーは構造上、故障すると全部取り換える必要があることが多いので、取り扱いには注意しましょう。